昨天(1月30日)

微博热搜上的一则话题

令人触目惊心

#9岁男孩肾里取出56个结石#

网友大呼震惊

原来儿童也会有肾结石吗?

又是如何造成的?

近日,河南郑州

9岁的小轩腹痛难忍

家人送医后

竟然从孩子体内

取出整整56个结石

原来,小轩妈妈为了让孩子吃得好、长得壮,每天的食谱都是费尽心机:肉、鱼、蛋顿顿不可少,汉堡、可乐、小薯条、冰淇淋等都满足他,渴了不爱喝水,用各种饮料、牛奶来代替……

由于肾结石的形成经历了尿液饱和、晶体聚集、沉淀等一系列复杂的病理生理过程,它也可以理解为一种慢性代谢性疾病。而生活中的一些坏习惯,则是加速肾结石形成的罪魁祸首。孩子得肾结石与饮食习惯息息相关。

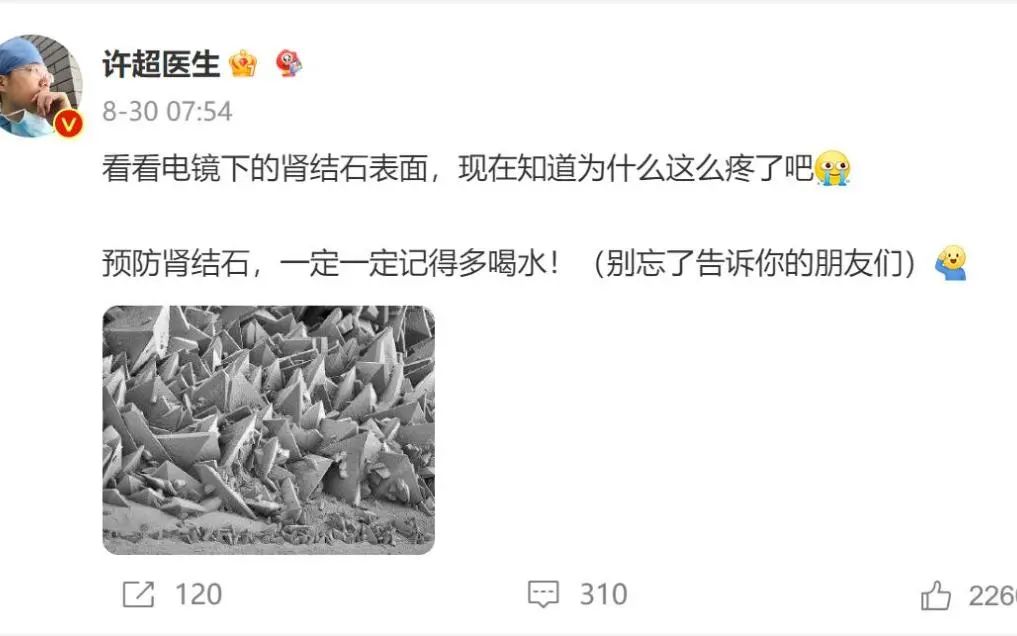

多喝水是预防肾结石最简单的办法!

身体处于缺水状态

尿液就会浓缩

其中本来处于溶解状态的物质

(如钙质、草酸盐、磷酸盐等)

可能因为过于饱和而沉淀

从而导致肾脏出现结石

多喝水有利于排尿,能促进小如细沙的结石(小于1厘米)排出体外,减少其在肾脏或尿道形成大结石的风险。

有网友表示,看了这则话题后

忍不住抱着自己的水壶猛灌

也有网友表示

一味的给孩子填鸭式补充营养

不能不仅达到目的

还有可能引起各种各样的疾病

真正的营养不是大鱼大肉

而是营养均衡

不单是肾结石

评论区有网友分享

即便是小孩子

大吃大喝也会让身体超负荷

引发各种伴随终身的疾病

不良的生活习惯

很可能就是诱因

有网友分享

15岁时因为结石割除了胆囊

就因为爱吃乱七八糟

的东西和油炸食品

犯病疼晕过好几次

……

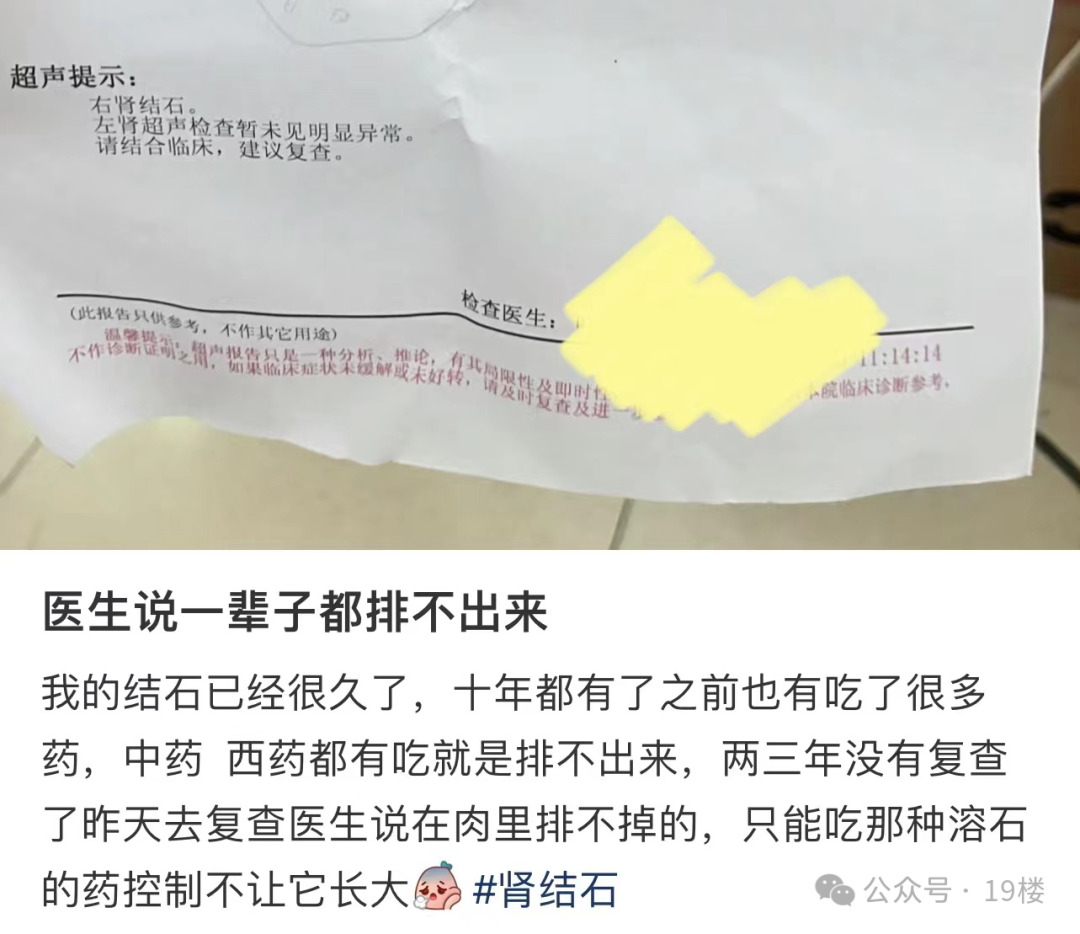

在社交平台上

不少年轻人

都在受肾结石的折磨和困扰

↓↓↓

疼痛发作的时候需要打点滴

甚至叫急救

确诊后幸运的可以通过

运动、喝水、吃药来排石

而有的可能无法排出

只能靠吃药

控制结石不要继续变大

相关资料显示

近年来,肾结石发病率持续增高

我国临床发生率为10%

且复发率很高

一般来说,肾结石是晶体在肾脏中异常聚集而成,就像糖水冷却时,蔗糖会逐渐析出结晶成为颗粒。尿液中的钙盐、尿酸、胱氨酸等过度饱和时,同样会结晶成为固体,形成肾结石。

那么,如果已经查出肾结石

但是不痛不痒

或者已经痛过,却尚未排出

是不是就可以不在意

任由其存在于身体里呢?

↓↓↓

当然不是!

而且这样做会后患无穷

泌尿结石大多在肾脏内形成,初期可能没有任何症状,但当结石由肾脏掉入输尿管时,就会堵塞部分输尿管腔,使尿液排泄受阻。梗阻的输尿管发生痉挛、压力增高,肾盂内的压力也会随之增高,这时腰部会产生剧烈的疼痛,往往还伴有恶心呕吐,这种现象被称为“肾绞痛”。

当结石固定在输尿管内不再移动,这时腰痛症状往往会消失,但肾脏产生尿液相应减少,同时肾盂增大,产生肾积水,在不知不觉间,肾脏功能逐步受损。

因此,腰痛消失,并不代表结石病已经治好,反而是一个危险的信号,应坚持治疗,直至结石排出体外。

除了多喝水,还有哪些方法

可以预防、降低肾结石的发生率?

1、多喝水,少喝甜饮料

每天饮用7~8杯清水(1.5~1.7升),基本可保证产生2升以上尿液。足够的尿液可减少溶质结晶析出成为结石。但是不能用甜饮料代替水。糖可能通过增加尿液中钙、草酸和尿酸的排泄,增加结石形成的危险。

磷酸盐、咖啡因等成分,也是促进钙排泄的因素。因此,碳酸饮料、咖啡、浓茶等饮品也要限量。

2、多摄入钙,少吃盐

常吃钙含量高的食物,如牛奶、酸奶等奶制品,豆腐、豆皮等豆制品,芥菜、小白菜等绿叶菜以及坚果。但补充钙剂不能预防肾结石,甚至可能起反作用。

充足的钙在肠道里可与食物中草酸结合,减少草酸吸收和在尿液中的排泄,使尿液草酸/钙的比值下降,降低肾结石发生几率。

盐的主要成分是氯化钠,摄入过多时,身体会努力排钠,同时会增加尿钙的排出量,从而导致肾结石的风险增高。建议每人每天盐的摄入量不超过5克。

3、多摄入果蔬,少吃肉

多吃果蔬有助降低肾结石风险。除了钙,果蔬富含的柠檬酸盐、钾、镁等也有助预防肾结石。

草酸是形成含钙结石的重要因素之一,一般来说,有点涩味的蔬菜草酸含量相对较高,比如菠菜、苋菜、茭白、竹笋、芦笋、马齿苋等,吃前用沸水焯一下,有助去除大部分草酸。

红肉、海产品等高蛋白食物摄入太多,会使尿液中的钙、尿酸和草酸含量增加,从而增大肾结石的危险。

4、适当做4类运动

适当增加运动量对未患结石和已有结石的人都有益处,其作用机理是:借助运动时所产生的冲击、惯性,促进结石发生活动,从而为下一步排石奠定基础。

可选择的运动有跳绳、跑楼梯、打篮球、跑步等。但对于较大的肾结石,不宜盲目进行跳绳,以免结石卡在输尿管,损伤肾功能。

发表评论